最近关于内瘘穿刺的“新技术”:扣眼穿刺,主打“杰出无痛”,推广得如火如荼。但是,扣眼穿刺真的是最好的穿刺方式吗?

今天我们一起来共同探讨这个问题。

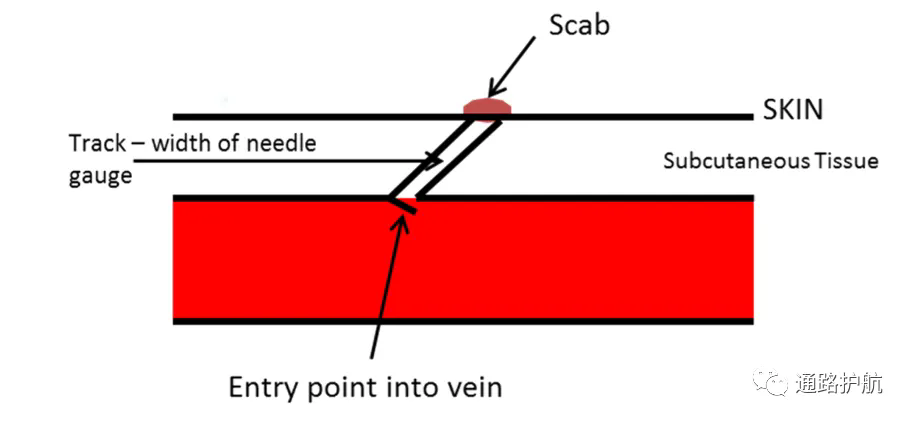

扣眼穿刺又称皮下隧道穿刺法,是指以同一穿刺点、同一角度、同一深度进行穿刺,逐渐形成隧道,最终形成同一个皮肤进针点,同一个皮下隧道,一个血管进针点,而后以钝针在隧道穿刺。这里我们划一个重点:“三同”:同一穿刺点、同一角度、同一深度。

在皮下隧道建立后,基本穿刺针就可以通过隧道进入到血管,这样实际上几乎不存在“穿刺”,因而也不会有明显疼痛。这是从患者角度上来说扣眼穿刺的优势。同时因为在血管上只有一个进入点,所以对血管的损伤也相应减少。

但是,扣眼穿刺要真正实现,对于技术有很高的要求。指南建议,皮下隧道建立应是在发育成熟的内瘘,即静脉的长度、深度和直径预计不再会有快速变化的内瘘;在建立过程中,要求操作者应该使用穿刺针以一次不间断的运动进入静脉,禁止反复调整;同时,建议皮下隧道建立过程最好只由一名操作者来执行。

为什么建议同一名操作者呢?因为扣眼穿刺的核心是“三同”,如果操作者不停更换,很难保证能做到“三同”。

不能保证“三同”时,最常出现只剩“一同”,即同一个皮肤穿刺点,实际上不同的皮下隧道和血管进针点。这种“假扣眼”,实际上相当于一个超小范围的区域穿刺,将给血管造成“定点打击”般的巨大伤害。

我中心近年接诊的相当部分患者,都是这种“假扣眼”。

表面看上去“扣眼”非常漂亮,实际上血管内部惨不忍睹。

同时“扣眼穿刺”还有一个硬伤,如果消毒不严格,或者患者自身卫生习惯较差时,扣眼的痂壳和皮下隧道可能成为细菌的藏身处,成为可能引爆内瘘感染的地雷。

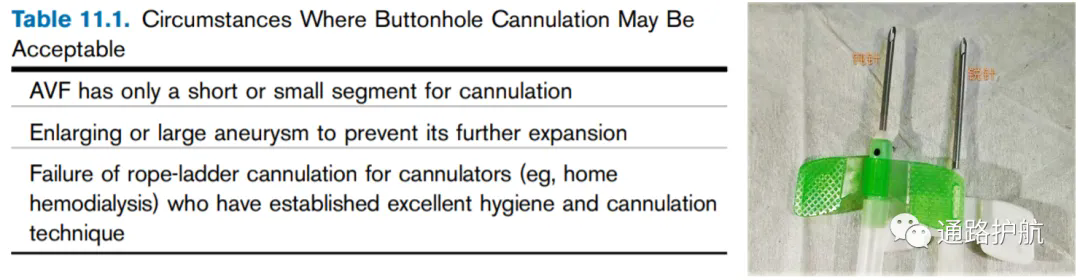

正因此,指南对“扣眼穿刺”定位非常明确:

(1)自体动静脉内瘘只有一小段用于穿刺;

(2)内瘘有正在增大或者已经较为庞大的瘤样扩张,为了防止其进一步扩大;

(3)穿刺实施者无能力建立绳梯穿刺(例如进行家庭血液透析,自我进行穿刺的患者),但穿刺实施者已经建立起良好的卫生操作习惯和基本穿刺技巧。

三种穿刺方式:绳梯、扣眼、区域穿刺中,绳梯穿刺是第一推荐,扣眼穿刺是在绳梯穿刺无法实施时,作为优于区域穿刺的替补。

我们经常看到一些被“假扣眼”影响的患者,其实可穿刺的血管足够长,完全可以进行绳梯穿刺,但是却接受了扣眼穿刺,而且还是不规范的“假扣眼”。

任何技术都有适应症,盲目推广扣眼穿刺,就好比说有一种药对某个疾病特别有效,但是却拉着没病的人也跟着一起吃药。

在实施扣眼穿刺时,指南也建议应当为患者建立3~4个扣眼位置,以便交替使用,让扣眼穿刺的部位同样可以得到轮流休息的机会。同时需要做好患者个人卫生习惯与健康教育。如果患者卫生状况较差、自理能力较差、有皮疹或其他皮肤疾病等情况,是不适宜建立扣眼的。